审核评估不仅是对我们过去工作的总结回顾,更是对未来发展的谋划布局。我们将以此为契机,进一步理清思路、明确方向、凝聚力量,推动学院教育教学工作再上新台阶。

学院简介

历经近20年的建设,学院现涵盖生物医学工程、生物信息学、物联网工程、智能医学工程专业等4个医工结合的新医科本科专业和2个研究生专业,在校本科生一千余人,研究生近百人,已发展成为具有一定办学规模、学科较为齐全、科研基础扎实、师资力量不断发展壮大的“培养医工交叉融合的新医科应用型人才”培养基地,实现了跨越式发展。

2008年9月:医疗器械制造与维护专科专业开始招生。

2010年9月:医学影像技术本科专业开始招生,为全国第一批、江西省最早开设该专业的院校。

2011年9月:生物医学工程本科专业开始招生,分医学电子学和生物医用材料方向。

2016年9月:物联网工程本科专业开始招生,为江西省唯一开设在医学院校的物联网工程专业。

2018年3月:获批医学影像技术专业硕士点,为全国第一批、江西省唯一的医学影像技术专业硕士点。

2019年9月:生物信息学本科专业开始招生,为江西省第一个生物信息学专业。医学影像技术专业硕士点开始招生。

2021年9月:智能医学工程本科专业开始招生。

2021年10月:获批生物医学工程专业硕士点,为江西省唯一生物医学工程专业硕士点。

办学条件及师资队伍

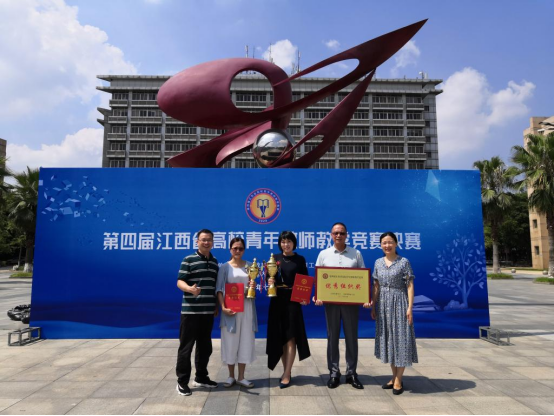

学院现拥有一支结构合理、水平较高的师资队伍。有教职工73人,高级职称27人,专任教师61人(其中博士31人,占专任教师比50.8%)。获评省双千计划人才3人,省高校领军人才1人,省青年井冈学者1人,省高校中青年学科(专业)带头人1人,市“苏区之光”人才计划1人。获得江西省青年教师教学竞赛一等奖2人次,二等奖3人次。首届赣南医学院“教学名师”2人、“教学标兵”1人、“教学能手”2人,获“十佳青年教师”9人次,获“韩济生院士教育教学奖”10余人次。

目前在研省级课题以上约50余项,国家自然基金项目16项,获江西省自然科学奖1项。建设省级科研平台——组织工程江西省重点实验室,市级工程技术中心4个(纳米医学、生物信息、生物材料和生物传感器),校级科研平台——“赣南医科大学—尼康联合超分辨影像中心”。

人才培养与教学改革

学校紧密围绕新兴智慧医疗产业的发展需求,以“一个引领、两个模式、三个抓手”为思路推进医工融合人才培养。

一个引领:以工程教育认证为引领。工程教育专业认证强调“产出导向”“以学生为中心”和“持续改进”的三大核心理念,注重学生综合能力培养、解决复杂工程技术问题,最终的目的是要保证学生培养质量满足从事相应职业的要求。

两个模式:一是项目驱动模式,提高学生实践能力。以医工融合教学示范中心为依托,面向临床需求、面向企业应用场景、面向学科竞赛,引入现实案例,开发实践项目。组建教师、学生竞赛团队,构建以“项目”为核心的“开放实验室—科技社团—科创竞赛”第二课堂体系。二是科研驱动模式,提高学生创新能力。制定《本科生参与科研实施办法》,吸收本科生加入科研团队,实现“早科研”“爱科研”“促科研”。鼓励教师指导本科生发表科研成果,实现“寓教于研”。

三个抓手:一是以一流课程建设为抓手,提高教育教学质量。建立了医工融合核心课程群教学团队;探索建立医工融合特色课程体系、教材体系;挖掘思政元素,推进“课程思政”建设。二是以创新教育教学方法为抓手,促进教师教学水平的全面提升。实施本科生助教制,培养优秀学生协助教师开展教学改革;建设医工融合实验教学示范中心,构建医工融合的特色实践教学体系;引入VR、AR等先进技术,开展虚拟仿真、线上线下混合等教学改革;开展教学竞赛和教学活动,推进多种教学方法进课堂。例如:学校始终关注现实医疗领域的需求,注重培养学生的创新思维和实践能力,引导学生以跨学科交叉融合为基础,通过项目驱动的教学模式,针对实际医疗问题进行创新设计和解决方案的探索。心脑血管疾病预防平台,是一款将健康监测、数据分析与医疗咨询融为一体的创新之作。平台包含心脑血管指标测量仪(硬件)、心脑血管疾病预防平台(小程序)以及终端数据台。专注于心脑血管疾病的预防,与实验室的治疗研究相辅相成。三是以现代产业学院和校企合作为抓手,促进产学研深度融合。将学校医学优势和企业产业优势相结合,创新师资建设、人才培养和科技转化模式,打造面向智慧医疗产业链集人才培养、科技创新、服务社会、创新产业于一体的高素质应用型人才培养基地,为产业的发展和区域经济发展提供有力的支持和保障。

学院于2019年成立了医工融合本科教学团队。团队深入开展校企合作,与深圳市讯方技术股份有限公司、广州赛意信息科技股份有限公司和江西憶源多媒体科技有限公司等企业,合作实施2.5+0.5+1人才培养模式改革,共同制定人才培养方案,设置课程体系,实施任务式、项目式、企业实操教学等培养模式综合改革,根据人才培养的3个不同阶段,分别采用了“企业引入”“工程项目实践”和“应用技能集中实训”3种合作模式。该模式直接对接市场需求,灵活应对市场变化,既有利于吸引市场优质资源参与人才培养,又不过度依赖于某一家企业或机构,同时提高学生就业质量,解决企业用人难题,实现校企双赢。该团队2020年被评为江西省高水平本科教学团队。

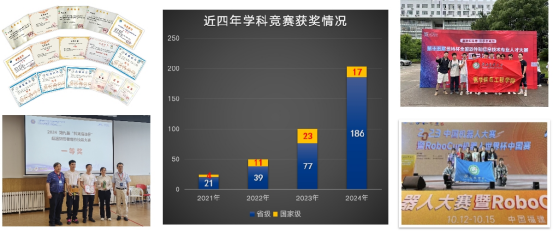

目前,学院已建设江西省线上线下混合式一流课程2门,校级校企合作一流本科课程4门,校级原创性教材3本,校级“数智课程”4门,校级虚拟教研室2个,此外,团队每年组织和培训200余名学生参加中国机器人大赛、蓝桥杯大赛、全国大学生电子设计竞赛等学科比赛,在与全国高校的比拼中,不断寻找差距,提高自身教育教学水平。近年来,比赛成绩逐年提高,2023年获得国家级奖项23项,省级100余项。2024年获得国家级奖项8项,省级190余项。

建设智能医学产业学院

为对标智慧医疗产业需求,提升学校服务区域产业能力,学校联合江西憶源多媒体科技有限公司和江西数创智联科技产业发展集团有限公司于2021年3月共同创建智能医学产业学院,并于2022年8月正式获批江西省现代产业学院培育项目。2023年底产业学院加入国家工业软件行业产教融合共同体和数字化工业软件联盟。学校依托产业学院积极对接融入粤港澳大湾区智能医学领域,通过与广州赛意合作开展“乐育医工融合创新训练营”,与深圳大学合作开展“赛意智造工程卓越班”等改革,利用大湾区智能医学资源,共同培养适应时代和产业需求的“智能医学”新医科应用型人才。

目前,校企教学、实验场所建设面积达 6000 ㎡,校企投入教学经费超 800 万元,教师团队人数 35 人,副高以上教师 17 人,联合编撰教材 3 本,校企合作课程 4 门,联合开发工程案例 110 个,学生参与授权专利数 2 个,专业类或跨专业类实践教学平台 5 个,产教融合更加紧密,校企合作实现双赢。

学生发展与育人成效

学院以立德树人为根本,以满足学生发展需求为重点,深入实施智育固本工程,加强优良学风建设。一是制定学风建设工作实施方案,充分发挥第二课堂的作用,对学生实施分类管理、分类考核,明确学生每个阶段的学习任务。二是以榜样树学风,优秀引领为学风建设赋予魅力。通过举办多场考研交流会、学习交流会、优秀学生表彰大会、优秀校友宣讲会等活动,激励广大学生奋发学习、锐意进取。三是强化专业思想教育引导,针对新生,各专业每月开展专业思想教育。四是实施实施实践育人,深入开展大学生暑期“三下乡”、“返家乡社会实践”、“五个一”仁爱教育践行等活动。在 2024 年江西省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动中,我院“科创筑梦”暑期社会实践队获评省级多项荣誉,其中“优秀团队”1 项(学校获评 4 项)、“优秀个人”1 人(学校获评 5人)、“优秀调研报告”1 篇(学校获评 1 篇)。

在良好的学风熏陶带动下,毕业生考取了北京航空航天大学、电子科技大学、华南理工大学、西南大学等985高校研究生。培养的学生以基础知识扎实、动手能力强、综合素质高而广受用人单位欢迎,毕业生大多成为各级各类医疗机构、企事业单位的业务骨干。历年来学院各本科专业,在全校学生就业率、收入等方面均名列前茅,毕业生就业率稳定在85%以上,主要就业于西门子、飞利浦、深圳迈瑞、南京普爱等大型医疗器械公司。